在全球能源转型与数字化浪潮的推动下,母线槽行业正经历着前所未有的变革。作为电力传输与分配系统的核心组件,母线槽不仅是现代工业与城市基础设施的“血管”,更是技术革新与市场需求双重驱动的典型领域。从高效节能材料的研发到智能监控系统的集成,从新能源并网需求的激增到绿色建筑标准的升级,技术迭代与市场扩容共同构成了行业发展的底层逻辑。这一过程中,企业如何在激烈的竞争中把握机遇、突破瓶颈,成为行业未来十年的关键命题。

一、技术革新:从能效提升到智能化跃迁

1. 高效节能技术的突破

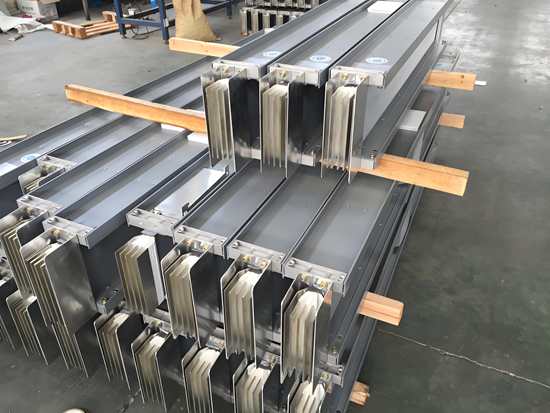

母线槽的核心竞争力在于其传输效率与稳定性。近年来,行业通过优化母线截面设计、降低电阻率、引入新型散热结构(如空气动力学风道)等创新手段,显著降低了电能损耗。例如,高导电率铜铝复合材料的应用,使母线槽的载流量提升30%以上,同时减少15%的温升。此外,取向硅钢等高牌号材料的普及,进一步实现了轻量化与能效双提升。

2. 智能化与数字化融合

物联网技术的渗透让母线槽从“被动传输”转向“主动管理”。通过集成电流传感器、温度监测模块和云端数据分析平台,企业可实时监控母线槽的运行状态,预测故障并优化能耗。施耐德、西门子等头部企业已推出支持远程控制的智能母线系统,其预警准确率达95%以上,大幅降低运维成本。这种技术趋势正重新定义行业标准,推动产品从单一功能向系统化服务升级。

3. 绿色材料的革命性应用

环保政策趋紧倒逼行业加速绿色转型。例如,PET聚酯薄膜等可回收绝缘材料的替代率已超过40%,而水性涂料、无卤阻燃技术的应用则使产品碳排放降低20%。维杰电力2024年推出的紧凑密集型母线槽,通过结构优化减少金属用量15%,成为“减碳增效”的标杆案例。

二、市场需求:多元场景驱动扩容

1. 新能源并网与储能需求爆发

随着全球风光装机量激增,母线槽在新能源领域的应用占比从2020年的12%跃升至2024年的28%。大容量、高兼容性的母线槽成为光伏电站、海上风电场的标配,需适应复杂环境下的电压波动与高频次充放电需求。以中国为例,2030年风光基地规划将带动母线槽市场规模突破1200亿元。

2. 智能电网与数字化转型

国家电网“十四五”规划明确要求配电网智能化改造,而母线槽作为关键节点设备,需满足实时数据交互需求。例如,数据中心场景中,模块化母线槽凭借即插即用特性,可将部署效率提升50%,成为腾讯、阿里等超算中心的优选方案。2024年,全球数据中心母线槽需求同比增长23%,中国市场贡献超40%增量。

3. 绿色建筑与城市更新

LEED、BREEAM等认证体系将节能配电列为评分重点,推动商业建筑采用低损耗母线槽。以上海为例,2024年新建超高层项目中,90%以上选用智能防火母线槽系统,其耐火时限达2小时,较传统产品提升3倍。此外,老旧小区电网改造、地铁新建线路等工程,年均释放超200亿元母线槽需求。

三、竞争格局与未来趋势

1. 技术壁垒加剧行业分化

当前,高端市场由ABB、施耐德等外企主导(市占率约45%),而正泰、威腾等国内企业通过差异化竞争抢占中端市场。具备智能监控、定制化设计能力的企业毛利率可达35%,远超行业平均的18%。未来,AI驱动的动态负载优化、氢能场景专用母线槽等前沿领域,或成竞争新焦点。

2. 政策与资本的双重催化

中国“双碳”目标与欧盟《新电池法案》等政策,强制要求供应链低碳化,倒逼企业加大研发投入。2024年,国内母线槽行业研发费用占比升至4.2%,较5年前翻倍。同时,产业基金对威腾电气、白云电器等企业的注资,加速了产能整合与海外布局。

3. 定制化与国际化并行

下游客户对场景适配性的要求催生定制化服务。例如,宁德时代对防腐蚀母线槽的需求,推动供应商开发出耐酸碱涂层技术;而“一带一路”沿线基建项目则要求产品适应高温高湿环境,促使企业建立本地化研发中心。预计2030年,中国母线槽出口占比将从当前的12%提升至25%。

结语

母线槽行业的进化史,本质上是一场技术、政策与市场需求的“三重奏”。在碳中和与数字经济的宏大叙事下,企业需以技术创新回应能效挑战,以敏捷制造满足场景需求,更需以全球化视野构建可持续竞争力。未来,随着虚拟电厂、氢能储运等新兴领域的崛起,母线槽或将突破传统角色,成为智慧能源生态的“核心枢纽”。这一过程中,唯有力出一孔者,方能定义下一代行业标准。