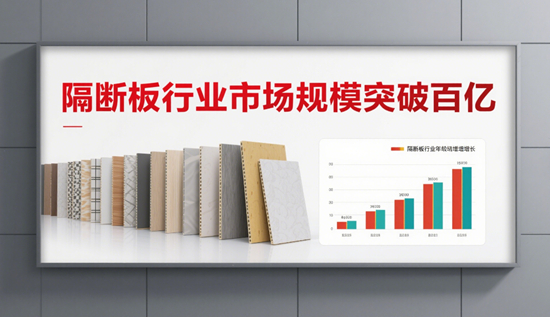

2023年,中国隔断板行业市场规模首次突破800亿元,标志着这一细分领域正式迈入百亿级赛道。随着城市化进程加速、灵活办公需求激增以及绿色建筑政策加码,行业正迎来爆发式增长。据多家机构预测,到2025年,市场规模将突破1200亿元,年复合增长率保持在10%-15%之间。这一增长不仅源于传统建筑需求的释放,更与智能家居、碳中和目标等时代浪潮深度绑定。

一、增长引擎:政策、技术与需求的“三重共振”

1. 政策红利释放绿色机遇

中国“双碳”目标下,绿色建材成为建筑行业转型核心。《绿色建筑评价标准》明确要求新建建筑中隔断材料需符合环保认证,直接推动行业向低碳化转型。例如,以竹纤维、再生塑料为代表的环保隔断板市场份额从2020年的12%跃升至2023年的35%。2024年《新型墙体材料推广应用方》进一步提出,到2025年绿色建材在公共建筑中的渗透率需超过60%,为行业注入政策强心剂。

2. 技术突破激活产品创新

智能化与模块化技术重塑产品形态。搭载物联网技术的智能隔断板可通过手机APP调节透光度、隔音性能,甚至联动空调系统优化能耗,此类产品在高端写字楼中的应用率已达28%。3D打印技术的引入则让定制化生产周期缩短50%,满足小户型家居对异形隔断的个性化需求。

3. 需求端结构性变革

• 办公场景革命:混合办公模式下,联合办公空间对可移动隔断的需求激增。2023年,活动隔断在商业领域的市场份额首次超过固定隔断,达到47%。

• 家居消费升级:年轻群体更倾向“一房多用”的灵活空间设计,轻质隔断板在公寓装修中的渗透率从2021年的19%攀升至2024年的34%。

• 银发经济机遇:适老化改造中,防滑、抗菌的医疗级隔断板需求年增长超20%,成为细分赛道新增长点。

二、区域分化:东西部市场呈现“冰火两重天”

1. 东部地区:高端化竞争白热化

北上广深等一线城市已形成以智能隔断、医疗级隔板为核心的高端市场集群。以上海为例,2023年智能隔断在商业综合体中的安装量同比增长67%,头部企业通过集成AI算法实现空间能耗动态优化,产品溢价率达40%。

2. 中西部地区:城镇化红利加速释放

河南、湖北等地的县级市成为增量主力。2024年数据显示,三线城市隔断板市场规模增速达18%,远超一线城市的9%。县域商业地产与保障房建设催生标准化隔断需求,价格敏感型产品占比提升至65%。

三、竞争格局:从“价格战”到“价值战”的突围战

1. 头部企业构建技术壁垒

龙头企业通过研发投入抢占高地。例如,A公司推出的“光感自适应隔断”采用纳米涂层技术,可随日照强度自动调节透光率,单品毛利率达45%。北新建材则依托央企背景,率先实现竹缠绕复合材料的量产,成本较传统木材降低30%。

2. 中小企业深耕细分赛道

区域性品牌通过差异化策略突围:

• 场景定制:针对咖啡馆、书吧等新消费场景开发模块化声学隔断,吸音系数提升至35dB。

• 供应链优化:采用“云工厂+分布式仓储”模式,将交付周期从15天压缩至72小时。

四、2025年关键趋势:三大变量决定行业走向

1. 碳积分交易倒逼绿色转型

预计2025年建材行业将全面纳入碳交易市场,环保隔断板企业可通过碳汇指标获得额外收益。以年产100万平米的企业为例,若全部采用再生材料,年碳汇收益可达800万元。

2. 元宇宙技术赋能空间设计

虚拟现实技术将重构消费决策链。消费者可通过AR模拟不同隔断方案对空间光照、气流的影响,决策效率提升40%。部分企业已推出“虚拟样板间+实体快装”一体化服务。

3. 跨境供应链本土化

海外品牌加速在华建厂,但本土企业通过供应链优势守住中低端市场。2024年数据显示,东南亚进口隔断板价格较国产高25%-30%,国产替代趋势持续。

五、挑战与破局:行业发展的“不可能三角”

当前行业面临成本控制、技术迭代、标准缺失的三角矛盾。建议企业:

• 建立循环经济体系:如圣象集团通过回收旧隔断板生产再生材料,原料成本降低18%。

• 参与标准制定:头部企业应联合制定智能隔断互联互通协议,避免陷入“孤岛效应”。

• 探索共享制造模式:中西部企业可联合组建区域性智造中心,共享研发与产能资源。

结语:从“空间分割”到“场景赋能”的价值跃迁

隔断板行业正从简单的建筑材料向空间智能终端进化。随着5G、AIoT技术的渗透,未来的隔断板不仅是物理分隔工具,更将成为调节光线、空气质量、数据交互的智慧节点。企业需以用户需求为原点,以绿色科技为引擎,在万亿级建筑升级市场中抢占先机。2025年,注定是行业从规模扩张转向价值深耕的关键转折点。