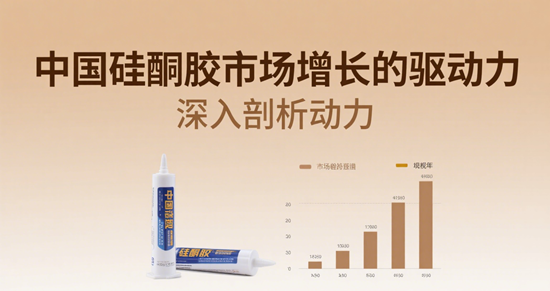

近年来,中国硅酮胶市场以年均8%以上的复合增长率持续扩张,2025年市场规模已突破300亿元,成为全球最大的消费市场。这一增长背后,既有政策导向的强力牵引,也有新兴产业的爆发式需求,更离不开技术创新与全球化布局的深度赋能。本文从政策、产业、技术三大维度,解析中国硅酮胶市场增长的核心驱动力。

政策驱动:环保新规重塑行业格局

“双碳”目标的推进,让环保政策成为硅酮胶行业的“隐形指挥棒”。2025年最新实施的《重点行业挥发性有机物综合治理方案》要求,硅酮胶企业VOCs排放总量较2020年下降20%以上,并将该行业纳入重点管控名录。这一政策倒逼企业加速绿色转型,低VOC、无卤素产品成为市场刚需。例如,集泰化工推出的生物基固化剂硅酮胶,将VOC含量降至10g/kg以下,直接响应绿色建筑认证体系(如LEED、WELL)的强制标准。与此同时,地方政府通过税收优惠、绿色采购倾斜等措施,进一步压缩高污染产能,推动行业向高端化、低碳化升级。政策压力与机遇并存,正重塑行业竞争规则。

建筑行业:绿色转型催生结构性需求

作为硅酮胶的传统主力市场,建筑行业贡献了70%以上的应用需求。2025年中国城市化率突破65%,装配式建筑推广与绿色建筑标准提升,直接拉动高性能密封胶需求。例如,一栋装配式住宅的外墙板接缝密封需消耗约200公斤硅酮胶,是传统现浇建筑的3倍;而超高层幕墙的耐候密封胶需求,则因极端气候防护要求增长20%。此外,老旧小区改造工程中门窗密封、防水补漏等场景,进一步拓宽了市场空间。值得关注的是,建筑节能标准的升级(如近零能耗建筑推广)正推动硅酮胶从单一密封功能向隔热、阻燃、抗菌等多功能复合方向迭代,技术门槛的提高加速了行业洗牌。

新能源产业:双碳经济下的新增长极

新能源汽车与光伏产业的爆发,为硅酮胶开辟了“第二曲线”。2024年全球新能源汽车销量突破2000万辆,单车电池包密封、车窗粘接环节平均用胶量达3-5公斤,带动市场需求同比增长35%。例如,特斯拉Model Y采用的硅酮结构胶实现车身减重15%,同时满足50年耐候性要求。光伏领域更是一大亮点,单块组件边框密封需30克硅酮胶,而2024年中国新增光伏装机量达120GW,预计2025年相关需求将突破6万吨。头部企业如硅宝科技推出的“光伏组件双组分密封胶”,不仅实现2分钟快速固化,还通过耐黄变测试,成为隆基、晶科等头部厂商的标配材料。新能源赛道的高景气度,正将硅酮胶从配套材料升级为产业链关键环节。

技术创新:破解瓶颈与抢占高端

面对环保转型的技术瓶颈,中国企业的研发投入强度持续提升。2024年行业研发费用占比达4.2%,较2020年翻倍。技术突破集中在三大方向:一是生物基原料替代,如陶熙化学开发的植物提取固化剂,使产品碳足迹降低40%;二是生产工艺革新,白云科技的连续化生产线将能耗降低25%,VOC排放减少70%;三是功能集成化,之江有机硅的“导热阻燃硅酮胶”成功应用于比亚迪刀片电池模组,在提升散热效率的同时通过UL 94 V-0级防火认证。这些创新不仅攻克了环保与性能平衡难题,更助力国产替代加速——本土品牌在建筑领域市占率已达85%,电子电气领域正以每年5%的速度蚕食外资份额。

全球化布局:从输出产品到输出标准

国际市场拓展为中国硅酮胶企业注入新动能。2024年出口量同比增长18%,东南亚、中东等新兴市场占比提升至45%。更具战略意义的是,龙头企业开始输出技术标准:硅宝科技主导制定的《光伏组件用硅酮密封胶国际标准》(ISO 23015:2024)获国际认可,打破欧美长达20年的标准垄断;思蓝德在印尼建设的海外工厂,则通过“技术授权+本地化服务”模式,实现毛利率提升12个百分点。这种从“卖产品”到“建生态”的转型,标志着中国硅酮胶产业真正跻身全球价值链中高端。

结语:多维共振下的千亿赛道

展望未来,中国硅酮胶市场将在政策、产业、技术的共振中继续扩容。预计到2030年,市场规模有望突破5000亿元,年复合增长率保持8.5%。但挑战同样显著:生物基材料成本高企、跨国专利壁垒、中小厂商同质化竞争等问题仍需突破。唯有以创新为锚,以绿色为舵,方能在全球新材料竞争中行稳致远。这场始于密封胶的产业升级,或许正悄然改写中国制造的下一个十年故事。