2025年1月1日,由国家市场监督管理总局与生态环境部联合发布的《服装纺织品有害物质限值新规》正式实施。其中最受关注的条款,是将女性内衣中苯胺染料的限值从现行标准的30mg/kg收紧至10mg/kg,并明确要求企业需在产品标签中标注染料成分及检测报告编号。这一政策调整不仅标志着我国纺织品安全标准向欧盟REACH法规看齐,更折射出当代社会对女性健康保护与可持续发展的双重诉求。

一、苯胺染料:从工业革命到健康隐患的百年争议

苯胺类染料自19世纪问世以来,凭借色彩鲜艳、成本低廉的优势,长期占据纺织品染色市场的主导地位。然而,这类染料在合成过程中可能产生的芳香胺中间体,被世界卫生组织国际癌症研究机构(IARC)列为2B类致癌物。2022年某网红品牌"毒内衣"事件中,第三方检测机构在其产品中检出苯胺残留超标8倍,导致数百名消费者出现皮肤过敏、红肿甚至月经不调症状,这一事件直接推动了新规的加速出台。

值得注意的是,此次限值调整并非孤立事件。2023年欧盟通过《可持续纺织品战略》,要求2026年起所有进口纺织品必须符合零苯胺染料标准;同年,某头部电商平台的"绿色消费报告"显示,带有"无苯胺认证"标签的内衣产品销量同比增长230%。政策与市场的双重压力,促使中国纺织业必须直面产业升级的必然选择。

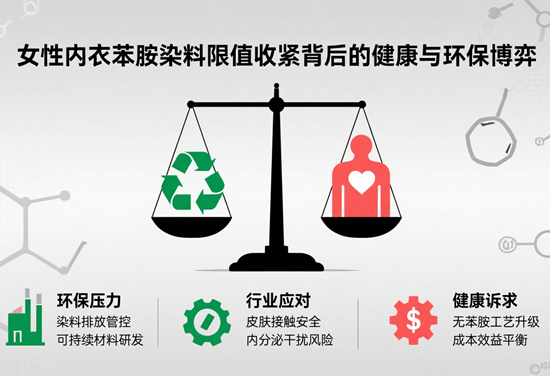

二、新规背后的三重逻辑:健康、环保与产业升级

从健康维度看,女性内衣作为直接接触皮肤的贴身衣物,其安全性要求本应高于普通服饰。但现实情况不容乐观,2024年某消费者协会的抽检结果显示,市售内衣中苯胺染料超标率达17%,部分廉价产品甚至采用已明令禁止的直接染料工艺。新规将限值标准提升至与婴幼儿服饰同级,实质上构建了"从儿童到成人"的全年龄段健康防护网。

环保层面,苯胺染料的生产过程会产生大量含氮废水,其生物降解性差,已成为水体污染的重要来源。据中国环境产业协会测算,若全国内衣企业全面采用低苯胺染料,每年可减少有毒废水排放约120万吨,相当于再造半个太湖的水环境容量。这种"源头控制"的环保思路,与当前"双碳"战略下绿色制造的发展方向高度契合。

产业升级的角度更为关键。新规实施后,预计将淘汰30%以上依赖廉价染料的中小作坊,但同时为掌握生物染料、天然植物染料技术的企业打开市场。以某上市纺织企业为例,其研发的靛蓝素植物染料已通过GOTS认证,虽然成本较传统染料高40%,但在新规落地前已拿下多个国际订单。这种"优胜劣汰"的机制,正在倒逼行业从价格竞争转向技术竞争。

三、执行挑战与应对:从标准到实践的最后一公里

尽管新规意义重大,但其执行仍面临多重挑战。首先是检测能力不足,目前全国具备苯胺染料精准检测资质的机构不足50家,且单次检测费用高达2000元,这可能加剧中小企业的合规成本。其次是替代技术瓶颈,虽然超临界CO₂无水染色技术已进入中试阶段,但设备投入成本超过千万,短期内难以普及。

对此,政策层面已推出组合拳:对通过"绿色染整认证"的企业给予增值税即征即退50%的优惠;设立专项基金支持染料替代技术研发;在浙江、广东等产业集群地建设公共检测服务平台。市场层面,某电商平台宣布对符合新规的产品给予"品质分"加权,并推出"检测费用众筹"模式降低企业负担。

四、消费者教育:重构健康消费新认知

新规的最终成效,取决于消费者能否形成新的购买习惯。当前存在两大认知误区:一是"颜色越艳丽越危险",实则浅色系衣物因多次漂白可能残留更多化学物质;二是"纯棉即安全",但棉布染色工艺若使用劣质染料同样存在风险。为此,中国纺织工业联合会已启动"内衣安全码"计划,消费者扫码即可查看全流程检测数据。

这场由苯胺染料限值调整引发的行业变革,本质上是一场关于"发展权"的再平衡——在经济增长与生命健康之间,在传统工艺与科技创新之间,在短期利益与长期可持续之间。当00后消费者在社交媒体上自发组织"成分党"联盟,当资本市场将ESG评级作为投资硬指标,我们看到的不仅是一部法规的落地,更是一个时代价值观的转变。或许正如某设计师在2025春夏时装周所言:"真正的时尚,从来不应该以牺牲健康为代价。"