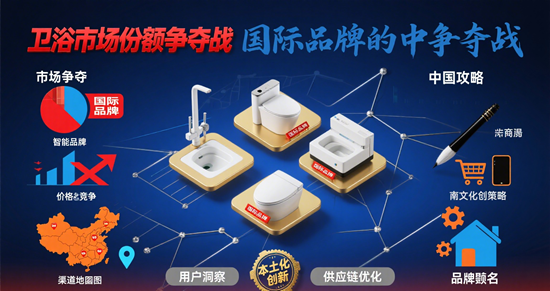

在全球经济格局重构的背景下,中国卫浴市场正成为国际品牌与本土企业激烈角逐的“兵家必争之地”。2025年的数据显示,中国卫浴市场规模已突破3000亿元,预计2025-2030年仍将保持年均10%以上的增速。这一增长背后,不仅是消费者对高品质生活的需求升级,更是智能科技、绿色转型与全球化竞争交织下的产业变革。面对中国市场的复杂性与机遇,国际品牌正通过本土化创新、技术迭代和渠道革新,试图在红海中开辟新赛道。

一、本土化:从“文化冲突”到“深度共情”

中国市场的特殊性在于其文化多样性与消费习惯的独特性。过去,国际品牌常因“水土不服”陷入困境——TOTO曾因智能马桶价格高昂难以打开市场,汉斯格雅的高端设计也因不符合中国家庭空间需求而受冷遇。如今,国际品牌逐渐意识到,唯有深度本土化才能赢得消费者。

案例1:科勒的“中国智造”

作为美系卫浴巨头,科勒自1995年进入中国后,逐步将“全球品牌”转化为“本土化创新引擎”。其在中国建立了6大生产基地,本地化率超85%,并针对中国水质研发防结垢技术,推出梅雨季除雾镜柜等产品。更重要的是,科勒通过“轻奢系列”下沉至二三线城市,覆盖新中产家庭需求,同时在抖音、小红书等社交平台发起“浴室美学挑战赛”,以年轻化内容触达Z世代消费者。

案例2:TOTO的“逆向定制”

日本品牌TOTO则通过“逆向定制”策略实现突围。其联合中国设计师推出“小户型智能马桶”,将占地面积缩小30%,并搭载AI健康监测功能,契合中国家庭空间紧凑与健康需求。2025年,TOTO在中国推出的“零污物无水马桶”项目,通过与盖茨基金会合作,不仅解决了水资源短缺问题,更将产品定位为“环保先锋”,赢得政策与消费者的双重认可。

二、技术创新:从“产品竞争”到“标准定义”

中国卫浴市场的竞争已从“硬件比拼”升级为“技术话语权”的较量。国际品牌若想站稳脚跟,必须在智能化、绿色化等领域持续投入,并通过技术标准输出巩固地位。

智能化:抢占“家庭健康入口”

2025年,智能卫浴成为市场核心增长点。九牧推出的“轻尿检马桶”通过高精度传感技术,可实时检测尿酸、心率等指标,并与家庭医生系统联动;科勒则将华为鸿蒙系统接入淋浴房,实现全屋智能互联。国际品牌如汉斯格雅、杜拉维特则加速布局“语音控制花洒”“恒温淋浴柱”等场景化产品,试图以“健康管家”身份嵌入中国家庭的数字化生态。

绿色化:从合规到创效

在“双碳”目标驱动下,环保技术成为差异化竞争的关键。德国品牌高仪(Hansgrohe)推出“零铅水龙头”,采用低铅铜材降低重金属析出;意大利品牌乐家(Roca)则通过再生铝应用与无铬电镀工艺,将碳排放减少40%。这些技术不仅满足欧盟CBAM(碳边境调节机制)要求,更通过“绿色溢价”提升产品附加值。

标准定义:争夺话语权

中国本土品牌九牧主导的20项国际标准,标志着“中国方案”正在改写全球规则。国际品牌也加速参与标准制定,例如TOTO推动的“节水认证体系”已覆盖60%以上中国市场,而科勒通过“中国智造”反向出口欧美,实现了从“技术引进”到“标准输出”的跃迁。

三、渠道变革:从“单点突破”到“全域渗透”

在电商与社交平台的冲击下,传统线下渠道的垄断被打破。国际品牌需构建“线上+线下+社交”三位一体的全域营销体系,以应对本土品牌的灵活竞争。

直播电商:破圈新引擎

2025年,卫浴行业直播电商占比已达30%。TOTO通过TikTok直播单场销售额突破50万美元,摩恩则联合李佳琦团队打造“高端浴室体验直播间”,以沉浸式场景展示产品细节。此外,私域流量运营成为关键——科勒通过微信社群提供“浴室空间规划”服务,用户复购率提升25%。

下沉市场:蓝海争夺战

三四线城市的消费潜力正在释放。国际品牌通过“轻资产合作”模式快速渗透:汉斯格雅与本土设计师联名推出“平价智能马桶”,定价仅为一线城市产品的一半;乐家则通过收购吉事多卫浴,借其线下渠道覆盖下沉市场。数据显示,2025年国际品牌在三四线城市的市占率同比提升8个百分点。

全球化反哺:DTC模式出海

中国市场的经验正反哺国际品牌全球战略。九牧的“无水马桶”技术被TOTO引入欧洲市场,而科勒的“中国智造”工厂成为其全球供应链的核心枢纽。这种“双向赋能”模式,使国际品牌在华竞争不再局限于本土,而是成为其全球增长的跳板。

四、挑战与未来:从“短期博弈”到“长期共生”

尽管国际品牌在本土化与技术创新上取得进展,但挑战依然严峻:

1. 本土品牌的崛起:以箭牌、恒洁为代表的本土企业,凭借成本优势与政策红利,正加速高端化布局;

2. 政策风险加剧:环保与节水标准趋严,未达标企业面临淘汰;

3. 消费者偏好分化:年轻一代更注重个性化与社交属性,而银发经济则催生适老化需求。

未来,国际品牌需以“长期共生”思维应对中国市场的不确定性。正如科勒CEO所言:“在中国市场,成功不是赢得一场战役,而是赢得与消费者、合作伙伴和生态系统的共同进化。”

结语

中国卫浴市场的争夺战,本质是全球化与本土化的深度融合。国际品牌若能以技术为矛、文化为盾、渠道为桥,不仅能守住市场份额,更可能成为引领行业变革的“新规则制定者”。在2025年的产业拐点上,谁能真正理解中国市场的“变与不变”,谁就能在未来的全球竞争中占据先机。