在"双碳"目标驱动下,中国涂料行业正经历百年未有之大变局。2025年水性漆市场规模突破3000亿元的预测数据背后,是环保政策倒逼与消费升级共同催生的产业重构机遇。面对外资品牌占据高端市场、本土企业陷入价格战的竞争格局,水性漆企业亟需突破传统发展路径,构建多维度的核心竞争优势。

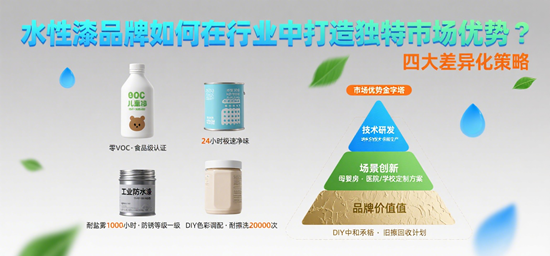

一、技术破局:以创新驱动构建产品护城河

在山东某工程机械集团的涂装车间,敦普水性工业漆的应用带来颠覆性变革:通过纳米改性技术提升涂膜硬度,配合智能喷涂系统优化,使每吨结构件综合成本下降3.6%。这个案例揭示出,水性漆企业必须建立"基础研究-应用开发-工艺优化"的全链条创新体系。

当前行业技术突破呈现三大方向:其一,石墨烯改性技术使水性漆耐候性提升300%,已成功应用于港珠澳大桥钢结构防腐;其二,生物基树脂研发取得突破,万华化学水性丙烯酸树脂实现进口替代;其三,智能调色系统与3D打印技术结合,使个性化定制成本降低40%。企业需建立产学研用协同创新机制,如立邦涂料与中科院合作成立联合实验室,专注水性UV漆光固化技术攻关。

二、认证赋能:用权威背书建立信任壁垒

在长三角地区,237家完成油改水的企业中,68家因获得绿色工厂认证获得地方政府补贴。这印证了认证体系对品牌价值的放大效应。水性漆企业应构建"国内认证+国际标准"双轨体系:国内需通过中国环境标志认证、CCC认证,国际争取获得欧盟Ecolabel、美国GREENGUARD认证。

北新涂料打造的"北京中轴线色系"产品,通过FSC森林认证与碳标签认证,成功进入高端精装房市场。这种"文化IP+环保认证"的组合策略,使产品溢价能力提升25%。企业更需关注碳足迹认证,据测算,通过全生命周期碳排放管理,可使产品碳配额收益覆盖生产成本的15%。

三、文化赋能:打造差异化品牌叙事

在郑州举行的"绘家国底色"发布会上,北新涂料将故宫红墙色彩转化为涂料色系,这种"文化赋能+场景营销"的模式,使新品上市首月销售额突破2000万元。这启示我们:水性漆品牌需突破传统工业品思维,构建文化叙事能力。

具体可实施三大策略:其一,与故宫博物院、敦煌研究院等文化机构合作开发联名产品;其二,在抖音、小红书等平台打造"国潮涂料师"IP,通过短视频展示传统工艺与现代技术的融合;其三,参与"一带一路"绿色建筑项目,将中国水性漆技术标准输出海外。

四、渠道革新:构建全场景服务生态

洁士美涂料通过TOC理论重构运营体系,建立"中央调度中心+区域服务站"的敏捷响应机制,使订单执行效率提升50%。这反映出,在工程渠道占比达50%的市场环境下,企业必须转型为"涂料+服务"的综合解决方案提供商。

建议构建三维渠道体系:线上建立智能选色平台,结合AR技术实现虚拟涂装效果预览;线下打造"涂料体验中心",提供从基材处理到成品养护的全流程教学;工程端推出"涂装总包"服务,将涂料供应与施工工艺绑定,降低客户综合成本。

五、绿色转型:布局全产业链碳中和

在浙江某水性漆生产基地,通过光伏发电+余热回收系统,实现单位能耗下降30%。这种"绿色工厂"模式将成为未来竞争的标配。企业需制定三阶段转型路径:短期实现生产过程碳中和,中期建立产品全生命周期碳足迹追踪系统,长期参与行业标准制定。

值得关注的是,碳交易机制已催生新商业模式。某涂料企业通过开发碳汇项目,将年度碳配额收益转化为研发投入,形成"技术升级-碳减排-收益反哺"的良性循环。据预测,到2030年,碳交易将为头部企业贡献10%-15%的利润增量。

站在行业变革的十字路口,水性漆企业需以技术创新为矛,以认证体系为盾,以文化叙事为魂,构建"技术+服务+文化+绿色"的立体竞争优势。那些能将环保理念转化为具体产品体验、将政策红利转化为市场壁垒的企业,必将在这场绿色革命中占据先机。正如某涂料企业负责人所言:"未来的竞争不是涂料本身的竞争,而是绿色生活方式的竞争。"这场变革中,唯有持续创新者方能笑到最后。