在科技革命与产业变革交织的当下,陶瓷行业正经历着前所未有的转型。作为中国传统制造业的重要组成部分,陶瓷产业的升级路径清晰地指向一个核心命题:以专利技术为支点,撬动创新驱动发展的全产业链变革。从蒙娜丽莎集团全球首条零碳燃烧量产线的点火成功,到马可波罗AI质检平台实现缺陷检测的精准突破,再到德化陶瓷通过5G智慧工厂重构生产范式,中国陶瓷企业正以专利技术为武器,在绿色低碳、智能制造、材料革新等维度展开一场静水深流的革命。

专利布局:构建技术护城河的底层逻辑

在佛山蒙娜丽莎智能制造数字中心的大屏幕上,1235项专利构成的创新版图正在跳动。这些专利覆盖材料研发、工艺优化、应用拓展全链条,其中50余项国际领先技术已转化为标准话语权。当传统陶瓷企业还在价格战中挣扎时,蒙娜丽莎通过参与制定陶瓷板国际标准,将中国技术影响力延伸至全球产业规则的制定舞台。这种转变印证了一个真理:专利数量是表象,专利质量才是构建技术护城河的关键。

马可波罗的专利布局更具战术智慧。其生物质燃料喷雾塔热风炉专利,不仅突破了陶瓷行业清洁能源应用的瓶颈,更通过江西丰城基地的产业化验证,形成可复制的绿色生产模板。这种"技术突破-标准制定-产业推广"的路径,正是专利战略驱动发展的典型范式。

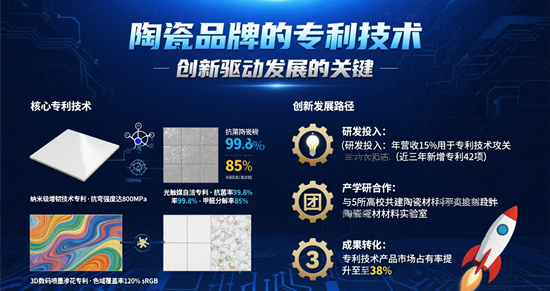

核心技术突破:从实验室到生产线的惊险一跃

在陶瓷板薄型化领域,蒙娜丽莎实现了3mm至20mm全规格覆盖的技术跃迁。这项突破背后,是十二大科研平台持续十年的技术攻关。当3mm超薄岩板在米兰设计周惊艳亮相时,其背后是材料配方中纳米级氧化铝晶须的精准配比,是1500℃高温烧成工艺的极致控制。

马可波罗的AI质检平台则展现了另一种创新维度。通过融合线阵相机、3D扫描与深度学习算法,该平台将产品缺陷漏检率降至0.1%以下。更值得关注的是,这套系统通过激光打码技术实现全流程追溯,使得每片瓷砖都拥有"数字身份证"。这种技术创新不仅提升了质量控制水平,更重构了传统陶瓷生产的质量管理体系。

跨界融合:专利技术催生的新物种

当陶瓷遇见5G,一场生产方式的革命正在发生。德化陶瓷产业集群的"5G+工业互联网"项目,通过在3700余家企业部署智能传感器,实现了从原料配比到窑炉控制的实时优化。在新博龙陶瓷的智能车间,5G网络将设备响应速度提升至毫秒级,使得多工位滚压成型机的精度达到0.01mm。

更令人瞩目的是材料科学的跨界突破。蒙娜丽莎与清华青岛研究院合作的瓷砖色彩中心,开创了"材料科学+艺术设计"的融合研发模式。这种跨界创新不仅催生出具有天然石材纹理的陶瓷岩板,更通过专利技术将艺术家的创作灵感转化为可量产的工业设计。

绿色革命:专利技术重塑产业基因

在"双碳"目标倒逼下,陶瓷行业的绿色转型已不是选择题而是必答题。蒙娜丽莎全球首条氨氢零碳燃烧量产线的投产,标志着陶瓷工业窑炉正式进入"零碳时代"。这项专利技术通过100%纯氨燃料,将二氧化碳排放量降至零,每年可减少碳排放66.5万吨。

马可波罗的生物质燃料应用同样具有里程碑意义。其首创的生物质燃料喷雾塔热风炉,不仅解决了传统燃料易产生污染的问题,更通过专利技术将燃料成本降低30%。这些创新实践证明,专利技术正在重塑陶瓷产业的基因,推动其从高耗能产业向环境友好型产业转型。

未来展望:专利技术驱动的产业新生态

站在2025年的时间节点回望,中国陶瓷行业的专利技术革新已呈现出清晰的脉络:从单点突破到系统重构,从技术跟随到标准引领,从传统制造到绿色智造。当蒙娜丽莎的零碳窑炉中诞生出低碳瓷砖,当马可波罗的AI系统将质检效率提升数倍,当德化的5G工厂实现个性化定制生产,我们看到的不仅是技术的进步,更是中国制造转型升级的生动缩影。

这场静水深流的革命,正在重新定义陶瓷产业的边界。专利技术不再是实验室里的标本,而是转化为实实在在的生产力,推动着中国陶瓷从"世界工厂"向"创新高地"跃迁。在这个过程中,每一个专利突破都是一次产业基因的重组,每一次技术革新都是对传统制造模式的颠覆。这,正是创新驱动发展的真正要义。