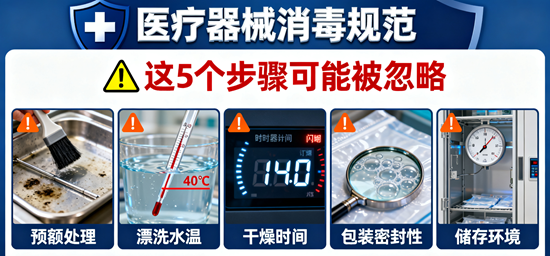

在医疗安全领域,医疗器械消毒规范是预防医院感染、保障患者安全的重要屏障。然而,在繁忙的临床工作中,一些看似微不足道的消毒步骤往往被忽视,这些"小疏忽"可能导致严重的后果。特别是在新冠疫情后,人们对医疗环境安全的关注度空前提高,医疗器械消毒的每一个环节都显得尤为重要。本文将揭示医疗器械消毒过程中最容易被忽略的5个关键步骤,帮助医疗机构筑牢安全防线。

防护装备:不只是"走过场"

消毒供应中心是医院里不为人知的"幕后英雄",默默守护着每一位患者的安全。然而,在医疗器械消毒的第一线,操作人员的个人防护却常常被轻视。清洗人员应穿戴适当的个人防护装备,包括防水围裙、橡胶手套、护目镜等。这不是形式主义,而是切实的必要措施。医疗器械在使用后可能带有各种病原体、化学污染物等,如果没有适当的防护,消毒人员自身可能成为交叉感染的媒介。在医疗资源紧张的情况下,一些机构为了节省成本或时间,可能会简化防护程序,这种做法无疑是在医疗安全上"埋雷"。特别是在处理高危可重复使用医疗器械时,完善的防护措施更是不可或缺。

预处理与清洗:消毒成败的"隐形基石"

医疗器械清洗消毒灭菌流程的第一步就是确保医疗器械的清洁度,移除附着的血液、组织等污物。然而,这一基础步骤却常常被草率对待。手术器械直接接触患者的组织和血液,如果消毒不彻底,可能成为感染的主要来源。许多医护人员认为后续的消毒步骤可以弥补清洗的不足,这种想法是极其危险的。有机物的存在会大大降低消毒剂的效果,甚至形成保护层,使微生物免受消毒剂的作用。在追求效率的今天,一些机构可能会缩短清洗时间或省略某些清洗环节,这种"偷工减料"的行为为医院感染埋下了隐患。正确的做法是严格按照标准流程进行预处理和清洗,确保器械表面无任何可见污染物,才能进行后续的消毒灭菌程序。

消毒方法选择:不是"一刀切"的科学

器械消毒的程序包括消毒、清洗、干燥、灭菌。然而,许多医疗机构在选择消毒方法时存在"一刀切"的现象,没有根据器械的特性选择最适合的消毒方式。由于化学消毒对金属都具有一定的腐蚀性,所以通常应优先选用物理消毒法,如煮沸、高压蒸汽、干热、紫外线、微波等。其中,高压灭菌或干热法效果最好。对于耐高温的器械,应经过高压蒸汽处理;而对于不耐高温的精密器械,则需要选择其他合适的消毒方法。湿热灭菌(蒸汽灭菌)的原理是利用饱和蒸汽的高温高压环境,使微生物的蛋白质及核酸变性导致其死亡。在医疗技术日新月异的今天,新型医疗器械不断涌现,消毒方法的选择也应当与时俱进,不能固守成规。

干燥环节:被低估的"关键一步"

在医疗器械消毒流程中,干燥环节往往被忽视,但其重要性不容小觑。器械清洗消毒的程序中明确包括干燥这一步骤,然而在实际操作中,这一步骤常常被简化或省略。潮湿的器械表面不仅可能滋生细菌,还会影响后续灭菌效果。特别是对于管腔类器械,如果内部水分未完全干燥,将成为微生物滋生的温床。在追求效率的今天,一些工作人员可能会认为"自然风干"已经足够,或者用布简单擦拭就认为完成了干燥步骤。这种做法不仅不符合规范,还可能导致消毒失败。正确的做法是使用专用干燥设备,确保器械内外完全干燥,才能进入下一步灭菌程序。在医疗资源紧张的情况下,这一看似简单的步骤往往首当其冲被"精简",殊不知这恰恰是影响消毒效果的关键因素之一。

质量监测与记录:消毒安全的"最后防线"

GB 27949-2020《医疗器械消毒剂通用要求》作为国家标准,为医疗器械消毒提供了规范指导。然而,标准的执行离不开严格的质量监测与记录。这一环节在许多医疗机构中往往流于形式,甚至被完全忽略。每一次消毒过程都应当有详细的记录,包括消毒时间、温度、消毒剂浓度等关键参数,以及操作人员信息。这些记录不仅是质量追溯的依据,也是持续改进的基础。在医疗纠纷频发的当下,完善的消毒记录可以为医疗机构提供有力的证据支持。此外,定期的生物监测和化学监测也是确保消毒效果的重要手段。一些机构为了节省成本,可能会减少监测频率或简化监测程序,这种做法无疑是在医疗安全上"冒险"。在信息化时代,利用数字化手段进行消毒质量监测和记录,不仅可以提高效率,还能增强数据的可靠性和可追溯性。

医疗设施作为提供医疗服务的重要场所,其环境的清洁与消毒是保障患者安全、预防交叉感染的关键环节。在医疗器械消毒过程中,每一个步骤都不容忽视。从人员防护到预处理清洗,从消毒方法选择到干燥环节,再到质量监测与记录,这五个看似微不足道的步骤,实则是保障医疗安全的"隐形屏障"。在医疗安全日益受到重视的今天,我们更应当关注这些细节,筑牢医疗安全防线,为患者提供更加安全、可靠的医疗服务。